ACERCA DE DERECHO...

Blog de Erika Castillo

Estos son los preceptos del Derecho: vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo

- ERIKA CASTILLO CARRILLO

- Hidalgo, Pachuca de Soto, Mexico

- Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo.

sábado, 20 de noviembre de 2010

miércoles, 17 de noviembre de 2010

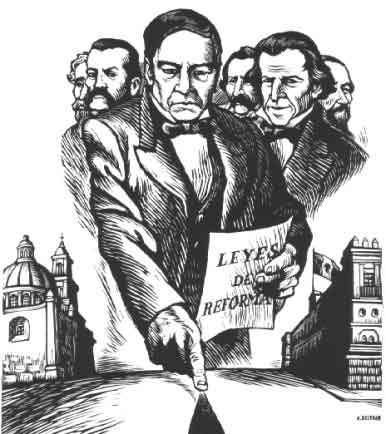

Las Leyes de Reforma

-La Independencia habia consumado la Emancipación Política de México respecto de España, Pero habia conservado Las Instituciones Sociales y Económicas de la Colonia, Las Cuales Eran necesario cambiar parrafo Darle Vida Propia de la ONU La Nación mexicana.

-En Los Años Que siguieron a la Independencia Política Sí hicieron Varios intentos parrafo Liberar al País del Poder y la Influencia de las clases privilegiadas; Pero fracasaron PORQUE aùn México no estaba Preparado parrafo Transformación esa.

-La Reforma vino realizar sin la ESA Segunda Parte de Nuestra Nacional Que Evolución, Entre Otras Cosas prohibió al Estilo de Iglesia Bienes Raíces dora, suprimió los fueros de los Militares y los Sacerdotes, establecio la Educación laica, La Libertad de Prensa y de la Reunión, y letra de molde los Sacerdotes y monjas UNO SUS renunciar votos de la ONU.

-Extinción de las Comunidades Religiosas

26 de Febrero de 1863Separación de Iglesia y Estado (Los cristeros) en México.

El conflicto entre la Iglesia y el Estado mexicano, que llega a su máxima expresión con la persecución violenta del gobierno de Calles y la guerra de los cristeros, hunde sus raíces en la asunción, por parte de la elite gobernante (ya en época de los Borbones), de una mentalidad de corte liberal e ilustrada que ve en la Iglesia Católica al enemigo más peligroso del Estado, del progreso y la racionalidad. Los hombres pertenecientes a la facción victoriosa en las guerras de "Reforma" e intervención (1858-1867), con las que culminaba una larga serie de enfrentamientos entre los partidos históricos mexicanos - el liberal y el conservador - llevaron a la práctica una serie de medidas que proclamaban la separación tajante entre la Iglesia y el Estado y disminuían gravemente el papel social de la primera: sanciones a los funcionarios que asistían a actos religiosos, confiscación de todas las propiedades eclesiásticas y abolición de órdenes monásticas (son las llamadas Leyes de Reforma).

Durante la larga dictadura del general Porfirio Díaz (1876-1910), el conflicto entre la Iglesia y el Estado conoce un período de tregua. Bajo su gobierno, la Iglesia Católica llevó a cabo una "segunda evangelización", desarrollando numerosos movimientos de acción cívica y social dentro del espíritu renovador de León XIII.

Estaba en plena expansión cuando sobrevino una revolución que, durante sus tres primeros años, le fue favorable.

Estaba en plena expansión cuando sobrevino una revolución que, durante sus tres primeros años, le fue favorable.

La facción triunfante

Pero la caída del presidente demócrata Francisco Madero (febrero de 1913) volvió a atizar la revolución, y la facción triunfante se volvería en poco tiempo contra la Iglesia Católica. Los vencedores, hombres del norte, blancos marcados por la cercanía con la frontera norteamericana, imbuidos por los valores del protestantismo y del capitalismo anglosajones, desconocían el viejo México mestizo, indio, católico.

Para ellos, la Iglesia Católica encarnaba el mal, y no tenían los medios para comprender esta reflexión de Don Porfirio, el viejo jacobino que se había vuelto conciliador: «No hay riquezas considerables entre las manos de la Iglesia, y sólo hay levantamientos populares cuando el pueblo es herido en sus tradiciones inextirpables... La persecución de la Iglesia, esté o no concernido el clero, significa la guerra, y una guerra tal que el gobierno no puede ganarla más que contra su propio pueblo, gracias al apoyo humillante, despótico, costoso y peligroso de los Estados Unidos. Sin su religión México está perdido sin remedio».

El carrancismo, que agrupaba a las facciones victoriosas de la revolución, se distinguiría por su furioso anticlericalismo, al contrario del villismo y el zapatismo. Los carrancistas destruyeron iglesias, colgaron sacerdotes y cerraron conventos, y en pleno auge de su victoria emprendieron el sometimiento definitivo de la Iglesia, a la que consideraban su enemigo secular.

Elaborada por las victoriosas facciones carrancistas y obregonistas, estableció una política de suma intolerancia religiosa, mucho más que la de las Leyes de Reforma o la Constitución de 1857. En ella se repetían anteriores leyes reformistas, tales como la que prohibía los votos religiosos y la que prohibía a la Iglesia poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos. Se privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica. Se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado se arrogaba el derecho de decidir el número de iglesias y de sacerdotes que habría. Se negó al clero el derecho de votar y a la prensa religiosa se le prohibió hacer comentarios relativos a los asuntos públicos. Asimismo, señaló que toda la educación primaria debía ser laica y secular, y que las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.

Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente. Durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924), quien logró el reconocimiento del gobierno norteamericano al dar cabida a sus intereses de explotar los yacimientos petrolíferos mexicanos, las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la práctica imposibilidad de llegar a una conciliación benéfica para ambas partes.

Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical de inspiración marxista-leninista apoyada oficialmente, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) se convirtieron en noticia cotidiana. El suceso más grave ocurrió en enero de 1923, cuando el delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philipi, acudió al Cerro del Cubilete a consagrar a Cristo Rey. El gobierno del general Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y flagrante ataque a la Constitución y acordó que se aplicara a Philipi la sanción derivada del artículo 33 constitucional, obligándosele inmediatamente a abandonar el país.

Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical de inspiración marxista-leninista apoyada oficialmente, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) se convirtieron en noticia cotidiana. El suceso más grave ocurrió en enero de 1923, cuando el delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philipi, acudió al Cerro del Cubilete a consagrar a Cristo Rey. El gobierno del general Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y flagrante ataque a la Constitución y acordó que se aplicara a Philipi la sanción derivada del artículo 33 constitucional, obligándosele inmediatamente a abandonar el país.

A raíz de la toma de posesión del general Plutarco Elías Calles como presidente de la República, las relaciones entre el gobierno y los católicos entraron por un cauce de mayor tirantez. A decir de Jean Meyer, Calles fue el representante del grupo de hombres políticos que, en México, en España o en otros lugares, piensan que el catolicismo es incompatible con el Estado, que el católico no puede ser un buen ciudadano puesto que su primera lealtad es con Roma. Él mismo profesa un odio mortal a la Iglesia católica y aborda la cuestión con espíritu apocalíptico; el conflicto que empieza en 1925 es para él la lucha final, el combate decisivo entre las tinieblas y la luz. Calles proponía un nacionalismo nuevo, un Estado monolítico y una Revolución perpetua, en la cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado.

Calles preconiza el protestantismo y la Iglesia nacional como una necesidad lógica del Estado moderno. En su pensamiento racionalista, quería realizar el sueño del siglo XIX y absorber la religión dentro de la filosofía del Estado

Los católicos, tradicionalmente separados de la política oficial, representaban un peligro en la medida en que eran dinámicos y emprendedores. Lo inacabado de la entidad nacional moderna puesta en obra por los liberales y el Porfiriato, impulsó al Estado revolucionario a suplir esa condición con la omnipresencia de un sistema centralizado de control y de represión que no dejaba ninguna alternativa.

El gobierno de Calles dio comienzo con un infructuoso intento de crear un cisma y una iglesia nacional. El 21 de febrero de 1925 un grupo de hombres de la CROM se apodera del templo de la Soledad, en el centro de Ciudad de México, y trata de establecer allí la "Iglesia Católica Mexicana", que tendría como autoridad al "patriarca" Joaquín Pérez. Este intento fallido (la parroquia es recuperada el día 23 por el pueblo) de dividir por la fuerza a la Iglesia suscitó una profunda impresión en la opinión pública, dando lugar a una gran movilización de los católicos en defensa de las iglesias y los sacerdotes.

Los choques de la población civil con las milicias comunistas y con las fuerzas policiales se multiplicaron, y se intensificó gravemente la represión en distintas regiones del país. El gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canabal, puso en vigor un decreto que obligaba a los sacerdotes a casarse para poder oficiar, y en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros. El obispo de Huejutla, Manríquez y Zárate, elevó sus protestas en una carta pastoral, por lo que fue apresado posteriormente. A los once meses fue liberado bajo fianza y luego expulsado del país.

DERECHO CIVIL

EL DERECHO CIVIL

El Derecho civil es el conjunto de normas juridicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto fisicas como juridicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperium. Se le puede definir también, en términos generales, como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones más generales y cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas en cuanto a tal, como sujeto de derecho, o como aquel que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades peculiares; que regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando este actúa en su carácter de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas. Se puede resumir en un conjunto de normas o reglamentos juridicos que rigen la conducta de la persona( natural o juridica ) en un conglomerado social

Del mismo modo, en ocasiones se denomina Derecho civil al conjunto de normas incluidas dentro de un Codigo Civil.

Por último, también se utiliza el término Derecho civil, sobre todo en el ámbito del Derecho anglosajón, para referirse al:

El Derecho civil es el conjunto de normas juridicas y principios que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas, tanto fisicas como juridicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperium. Se le puede definir también, en términos generales, como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones más generales y cotidianas de la vida de las personas, considerando a las personas en cuanto a tal, como sujeto de derecho, o como aquel que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades peculiares; que regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando este actúa en su carácter de simple persona jurídica y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humanas. Se puede resumir en un conjunto de normas o reglamentos juridicos que rigen la conducta de la persona( natural o juridica ) en un conglomerado social

Del mismo modo, en ocasiones se denomina Derecho civil al conjunto de normas incluidas dentro de un Codigo Civil.

Por último, también se utiliza el término Derecho civil, sobre todo en el ámbito del Derecho anglosajón, para referirse al:

- Derecho continental (como Civil Law), en contraposición al sistema anglosajón (o Common Law).

- Derecho positivo, en contraposición al Derecho natural.

miércoles, 20 de octubre de 2010

¿QUE ES EL DERECHO?

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos.

La definición inicial da cuenta del Derecho positivo, pero no explica su fundamento; por ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han propuesto a lo largo de la historia diversas definiciones alternativas, y distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la fecha,concenso sobre su validez. El estudio del concepto del Derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofíadel Derecho. Con todo, la definición propuesta inicialmente resuelve airosamente el problema de "validez" del fundamento del Derecho, al integrar el valor Justicia en su concepto. La validez los conceptos jurídicos y metajurídicos son estudiadas por la teoría del derecho.

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo publica para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación practica; es decir, no es derecho positivo pero si es derecho vigente.

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no ) y de su ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, paz, orden, etc).

Suscribirse a:

Entradas (Atom)